par Julien Zerbone dans CR(I)SES AD(JUST)MENTS (COLLAPSED), publié avec Lulu Press, NYC (USA), juin 2013.

Christine Laquet interroge depuis plusieurs années, entre démarches philosophique et poétique, les figures de l’animal, de la sauvagerie, de l’autre, à travers des œuvres où tendresse et violence se mêlent étroitement. Ainsi son exposition au FRAC Pays de la Loire, « Une Brève histoire de tout » est-elle construite autour du piège, de la traque et de la capture. Dans l’œuvre récente de l’artiste, ces motifs réapparaissent régulièrement, qu’il s’agisse de dispositifs d’observation (Girouette, Camera obscura), de matériaux et de dispositifs touchant à l’enfermement, à l’empêchement (Cages à oiseaux, filets, barbelés…), ou de cadavres d’animaux, naturalisés ou non. Cette question du piège cependant n’est pas que de l’ordre de la thématique ou de l’illustration : elle constitue au contraire une méthodologie de travail et de monstration propre à l’artiste, une manière de s’adresser au spectateur et de mettre en place les conditions d’un autre rapport au monde, à l’autre. A travers plusieurs œuvres de sa dernière exposition, nous souhaitons à notre tour interroger les pièges que nous tend l’artiste et en comprendre les motivations et le fonctionnement.

Vanity – Photographie sur Diasec, 2012.

Vanity – Photographie sur Diasec, 2012.

Acte I

Pris dans son sens métaphorique, le piège décrit assez bien notre attitude moderne et scientifique face au monde, ainsi que les procédures que nous mettons en place aux fins de le connaître et de le posséder : nous piégeons ainsi les particules dans des accélérateurs de particules, nous capturons tel spécimen à des fins d’étude, nous construisons des musées afin d’y entreposer restes humains et objets d’une culture entière : nos institutions scientifiques et culturelles sont d’immenses pièges qui recréent « en captivité » les phénomènes naturels et naturalisent les faits culturels, les incluant dans un discours qui les comprend, aux deux sens du terme.

Plus spécifiquement, le motif du piège illustre le principe d’asymétrie propre à la modernité occidentale au sens où l’entend le philosophe Bruno Latour : d’un côté nous avons la croyance, la Nature, l’irrationnel, de l’autre la culture, la raison, la science ; d’un côté l’homme occidental, de l’autre le monde végétal, animal, humain et minéral, tous ensemble pris dans sa connaissance et son discours ; d’un côté, le monde, de l’autre, enfermé dans le piège qu’il avait lui-même bâti, l’homme occidental… C’est sur cette frontière que Christine Laquet établit son champ d’investigation, sous la forme de récits, de rituels, parfois en référence à des constructions antérieures ou alternatives à la modernité ( le chamanisme, l’animisme…), parfois en interrogeant les histoires de ce déploiement de la modernité (l’histoire de l’enfant sauvage dans Nous nous sommes fortement influencés, Darwin et Einstein à Recife, etc.), parfois en convoquant des histoires, des fables qui sont autant de champs pour tisser un autre rapport au monde : Peau d’âne, les fables de La Fontaine, etc. S’il y a piège chez Christine Laquet, c’est avant tout du point de vue poétique, narratif et méthodologique.

Une brève histoire de tout, tel est le nom de l’œuvre qui donne son titre à l’exposition de Christine Laquet, et qui même temps lui sert d’introduction : il s’agit d’une porte double métallique que nous sommes invités à pousser pour voir plus avant, dont la structure est formée de lettrages qui donnent à lire le même message, « Une brêve histoire de tout », qui au gré de leur répétition, des passages à la ligne et des différents sens de lecture possibles se déforme progressivement, jusqu’à prendre l’allure d’une étrange et poétique glossolalie. Passer à travers le langage, voilà ce que nous propose littéralement l’artiste, pour s’engager dans l’exposition, pour voir par nous-mêmes. C’est pourtant ce même langage qui, selon certains anthropologues, marque la différence fondamentale entre l’humain et l’animal, ce même langage qui incarne notre rationalité, notre capacité à nous abstraire du monde et à le mettre en signes. Abandonner le langage, se laisser porter par la glossolalie, c’est se démunir de toute distance, c’est accepter de se prendre au piège. Piège au sens propre comme au sens figuré, qui institue une alternative qui n’en est pas toute à fait une : soit nous restons sur le seuil, et ce que nous voyons c’est à travers cette grille, soit nous acceptons de pénétrer et refermons la porte derrière nous. Ainsi sommes-nous dès l’abord pris au piège, captivés.

Une brève histoire de tout – 2 clôtures en fer à béton et fer plat, 104 x 180 cm (x2), 2012.

Une brève histoire de tout – 2 clôtures en fer à béton et fer plat, 104 x 180 cm (x2), 2012.

A l’origine de cette exposition, il y a une archive d’un proche de l’artiste, qui a mis en place au cœur d’un massif montagneux français, des pièges photographiques… Guidé par sa passion des loups, scientifique amateur, la personne qui a mis en place ces dispositifs photographiques, cachés dans des souches à proximité des lieux où viennent s’abreuver les animaux dans le Vercors, cherche à en capter la présence, à les compter, à les connaître. En résultent des clichés d’animaux réalisés à partir d’un mécanisme automatisé déclenché par leur passage à proximité. « Ces animaux – explique l’artiste – pris au piège de l’image délivrent une pose qui me renvoie à l’acte photographique lui-même. Sa violence, sa poésie, sa beauté, de l’animal pris sur le vif, acteur et captif en même temps d’un témoignage qui, par cette technique, se rapproche de la caméra de surveillance en espace naturel ». Ces « prises » sont couramment utilisées, à l’instar du bagage des spécimen, afin d’établir un ensemble de statistiques, concernant les habitudes, la reproduction, les grandes tendances de la faune sauvage de la zone. Déplacés dans le cadre de l’exposition, ces images perdent leur caractère d’outils pour devenir un objet de contemplation et d’interrogation, irrémédiablement lacunaire et cependant porté par une poésie nouvelle.

Acte II

Tir de nuit est le titre de la vidéo que Christine Laquet a tirée de cette archive, titre qui nous renvoie à une triple réalité : la prédation d’une part, le doute, le silence d’autre part, enfin l’apparition, la forme tirée de la nuit. A l’écran, ce n’est pas tout à fait un film, ni tout à fait des images fixes qui défilent : dans la nuit, pentes de terre, mares, broussailles, arbres se détachent en blanc sur le fond nocturne ; une silhouette animale apparaît au gré des prises photographique, disparaît puis apparaît un mètre plus loin, parfois rejointe par un congénère. L’absence de couleur, le faible nombre de prises de vue par minute tout comme l’éclairage infrarouge confèrent aux daims, cerfs, sangliers et finalement loup qui pèle mêle se baignent, jouent, luttent, s’abreuvent l’allure de fantômes, dans un silence complet. L’image est profondément déceptive, et pourtant éminemment fascinante. Malicieusement, l’artiste induit un suspense en retardant jusqu’à la fin du film l’apparition du héros, celui que l’on attend mais dont la présence empêcherait les autres protagonistes de se montrer : le loup, comme pour marquer l’aspect largement déductif d’une telle forme de connaissance, où une absence peut signifier autant voire plus qu’une présence, où ce que nous voyons n’est que l’expression d’un maillage en négatif, d’une connaissance intime d’un territoire, d’une espèce, de ses habitudes…

Tir de nuit – Animation de photographies et video N&B, 5min21, 2012.

Tir de nuit – Animation de photographies et video N&B, 5min21, 2012.

Ce maillage, justement, fait défaut, et c’est dans cette absence d’informations, dans l’aspect « brut » de cette archive que résident à la fois l’ambiguïté et l’intérêt de la démarche de l’artiste. Face à Tir de nuit, Il importe en effet de se demander ce que l’on n’y voit pas : aucune indication de lieu, ni du jour, aucune mise en contexte de ces « scènes de vie quotidienne », un champ de vision limité à quelques mètres, l’ensemble prenant l’allure d’ancienne saynètes muettes… Dans sa matérialité, dans son aspect évident et fragmentaire à la fois, dans son étrangeté intimiste, Tir de nuit nous introduit à ce « point d’inquiétude » de l’image évoqué par Georges Didi-Huberman dans Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, celui que ressent le spectateur pris entre la vision tautologique incarnée par le fameux « What you see is what you see » de Frank Stella, et celle de la vision croyante selon laquelle il y a toujours à voir au-delà de ce qu’on voit : « Voir, explique l’historien de l’art, c’est sentir que quelque chose inéluctablement vous échappe », c’est faire l’expérience de la perte, et c’est indubitablement le sentiment qui domine devant ces apparitions fugitives qui nous interpellent dans leur silence, nous interrogent, sans pour autant nous donner les clefs d’un discours à leur propos. Piège visuel en deux sens donc, qui capture ses proies en même temps qu’il nous plonge, nous spectateur, dans le désarroi et la conscience de notre absence de position, nous qui regardons sans y être invités, nous qui assistons au spectacle de notre propre absence, celui de la Nature telle qu’elle est, telle qu’elle se refuse à nous. Vision ironique s’il en est d’un spectateur qui se sent épié plus qu’autre chose…

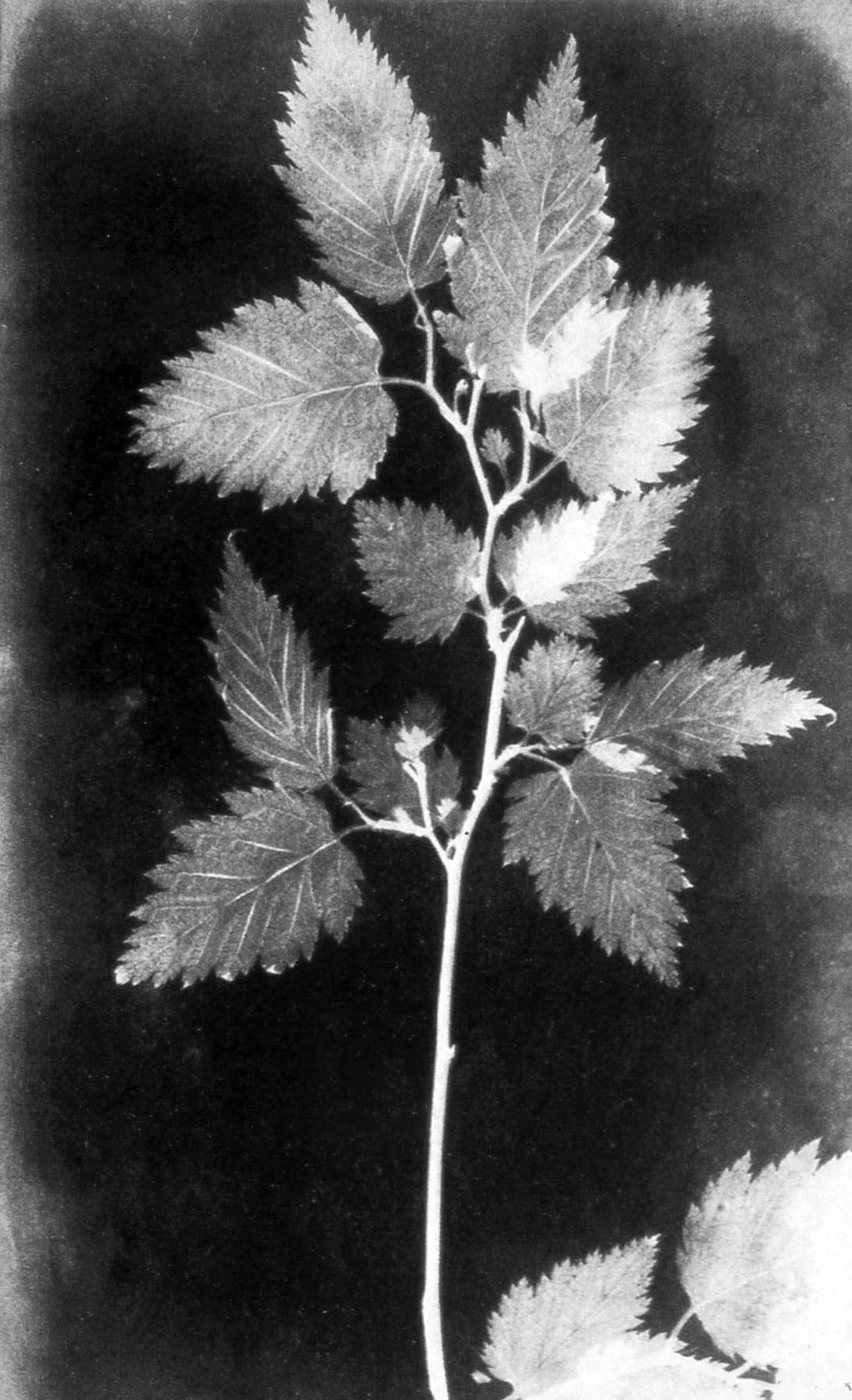

William Henry Fox Talbot – Botanical specimen

Ces figures qui émergent de la nuit s’incarnent dans trois peintures énigmatiques réalisées par Christine Laquet. Peints en noir et blanc sur des voiles transparents, un daim, un cerf et un loup plus grands que nature nous toisent de leur regard brillant. Car c’est leur regard, comme c’était déjà le cas dans Tir de nuit, qui nous arrête, d’un blanc puissant là où tout le reste du corps est à peine esquissé dans un jeu de transparence évanescente. Ce regard n’est pas pour nous, il nous ne nous interpelle que pour mieux nous tenir à distance raisonnable. Dans leur manière fugitive, dans leur matérialité même, ces figures rappellent les « dessins photogéniques » que Talbot, l’un des pionniers de la photographie, mit au point en 1839, et qu’il décrivit comme « un processus grâce auquel des objets naturels pourraient être amenés à se délinéer sans l’aide du crayon de l’artiste ». Plus proche du photogramme que de la photographie, ce dispositif consistait à mettre en contact direct l’objet avec le papier sensibilisé, mu par l’idée que “Ce n’est pas l’artiste qui réalise l’image, mais l’image qui se fait par elle-même », et que la photographie constitue pour cette raison l’art naturel par excellence, le réceptacle d’une nature autopoïétique qui s’imprime par le biais de la lumière, telle qu’elle est, hors de toute intervention humaine. Empreintes de lumière, ces peintures déjouent les catégories et le regard, et nous rappellent à notre besoin constant – en même temps que notre crainte – d’un rapport naïf, direct et total avec le monde, de voir s’évanouir toute frontière, toute limitation dans notre perception de ce qui nous entoure.

Voir le voir (le loup) / (la biche) / (le cerf) – 3 peintures acrylique et encre japonaise sur voile en polyester, 3 x 2 m chacune, 2012.

Voir le voir (le loup) / (la biche) / (le cerf) – 3 peintures acrylique et encre japonaise sur voile en polyester, 3 x 2 m chacune, 2012.

Trapèze – Sculpture suspendue en verre, 140cm x 65 cm, 2008. (Photographie © Marc Domage)

Ainsi tout le dispositif mis en place par l’artiste, l’apparent caractère scientifique des prises de vue, l’apparente simplicité de ses peintures sont-ils eux-même des pièges : nous voilà pris entre différents régimes du voir et du connaître, entre une intimité avec les formes sauvages qui se dessinent à l’écran et sur les voiles et le doute qu’elles instillent en nous, entre l’immanence de ces apparitions et leur nécessaire arrière-plan. Comme l’homme qui souhaite poser des pièges, nous en sommes réduits à un ensemble de conjectures sur ce qui a pu se passer, ce que nous imaginons se dérouler hors de notre vue. Pris au piège de ses propres pièges, telle est la situation du spectateur, épié par ces choses qu’il croyait pourtant bien tenir entre les mailles de son filet… Pour mieux mettre en évidence ce double piège, l’artiste expose malicieusement deux prises de vue des pièges photographiques, presque invisibles sous la nature luxuriante du sous-bois… Nous qui supposions la Nature au travers du dispositif technique, nous faisons maintenant face à une Nature trop évidente, dont nous cherchons à dévoiler les mécanismes cachés. Il en est ainsi de notre connaissance du monde, qui sous ses dehors systématiques et rationnels est de part en part nourrie d’un récit sous-jacent, d’une croyance, d’une poésie dont Christine Laquet a fait son matériau de prédilection.

Piège photographique – Diasec, 2012.

Piège photographique – Diasec, 2012.

Acte III

Et enfin, se perdre… Avec You should never forget the jungle, Christine Laquet poursuit sa collaboration avec Robert Steijn, performeur et danseur, entamée en 2011 avec Gunung, qui tire son nom d’un rituel chamanique coréen qui permet d’accompagner les âmes des morts par le biais de sacrifices. Lors d’une résidence en Corée, l’artiste avait en effet rencontré une chamane, Sul-Wha Kim, qui l’avait conviée à assister à l’un de ses rituels. Elle l’avait reconnue, explique l’artiste, elle qui pourtant ne la connaissait pas. Étrangeté et complexité de la rencontre, de l’abolition des frontières. Au cours de la performance tirée de cette rencontre, Robert Steijn incarnait un homme-écran qui « portait» le tournage de ce rituel, proposant ainsi une distance physique et questionnant notre regard d’occidentaux sur un rite chamanique dont il révèle l’exotisme. La performance, chez Christine Laquet, matérialise l’espace de cette rencontre, qui ne peut se dérouler, hors de toute vision universaliste, sans un rituel. Mettre en jeu le corps, le regard, déplacer sa pratique pour parvenir à un rapport plus entier à ce qui constitue son champs d’investigation, c’est ce qui a amené l’artiste à sortir de son rôle de plasticienne pour se prêter au jeu de la performeuse. Cette démarche, cette acception de la rencontre comme terrain de jeu, on la retrouve dans You should never forget the jungle, dans le face à face joyeux, érotique, finalement tragique entre un jeune cerf et un chasseur, incarnés par les corps des deux artistes, autour d’une limite matérialisée par un couteau.

You should never forget the jungle, avec Robert Steijn. Vidéo 16/9 HD, 19 min, 2012.

You should never forget the jungle, avec Robert Steijn. Vidéo 16/9 HD, 19 min, 2012.

Tout commence, comme dans l’exposition, par des mots, en l’occurrence une hypnose : de 10 à 1, le décompte permet de changer de réalité, de se muer dans l’espace du récit. Le cerf, dans une adresse au public, nous donne à voir sa nature exubérante et printanière : il doit, explique-t-il, se confronter au chasseur, et lui confier sa vie. Ainsi, le cerf et le chasseur sont-ils pris dans une relation qui n’est plus de l’ordre de la traque unilatérale, mais du jeu de séduction et du don réciproque sans condition : le chasseur se retrouve confronté à un animal qui a pris les atours de l’humain. Pris dans un choix dont il ne trouve l’issue, le chasseur finit, excédé par les danses du cerf à chacune de ses sorties, par l’abattre. Mais cette mort n’en est pas tout à fait une, puisqu’elle amorce une mue, un dépassement des limites, préalable à toute initiation rituelle. Dans les tribus anthropophages du Brésil, les guerriers vainqueurs changent de nom lorsqu’ils ingèrent un adversaire, à l’issue d’un long processus rituel. Ainsi voit-on ici le chasseur, suite à son acte de mort, se glisser dans la peau de la bête et naître à nouveau.

Dans son livre Homo Ludens, Johan Huizinga développe la thèse selon laquelle le jeu est le propre de l’homme, c’est-à-dire qu’il donne forme à sa culture, à ses rituels et à ses structures sociales. Avec Christine Laquet, on pourrait ajouter que le jeu – de rôle – est aussi le propre de notre relation au monde animal, que tout passage de l’humain à l’animal, tout dépassement, ne sont rendus possibles que par un désir mutuel, par une envie profonde de jouer et d’être joués, de se donner à l’autre pour mieux se transformer. Sortir du piège, c’est donc d’abord accepter le piège en tant qu’il est une frontière, un espace de jeu poreux où les identités, les corps, les rôles sont mis en partage, s’échangent et se modifient. C’est construire une altérité fluide et évolutive, en considérant d’abord l’autre en soi, pour mieux considérer le soi en l’autre, et construire ainsi, de manière aussi bien croiser le regard de l’autre, de la nature, de l’animal et accepter d’écrire et de raconter un récit conjoint, pour finalement se transformer l’un l’autre.

Du piège au jeu, du doute à l’invention, de la séparation à la transgression des limites. Les œuvres exposées dans « Une brève histoire de tout » forment finalement un rébus pour le spectateur qui veut bien se prêter au jeu des devinettes. Pris entre fascination et doute, pris au dépourvu par ce qui semblait s’offrir d’emblée à nos yeux, par un univers que nous croyons connaître, un monde du déjà-vu, nous sommes invités à inventer de nouvelles règles, à nous déplacer pour passer cette frontière, cette séparation qui constitue après tout le piège réel. Il ne s’agit pas ici d’établir dans une tradition européenne des croyances et manières de faire étrangères et lointaines, mais bien d’établir combien notre rapport au monde tout entier est pris dans ces problématiques, dans cette séduction mêlée d’une violence infinie, dans une nécessité de prendre les oripeaux de l’autre pour mieux sortir de la séparation radicale avec le monde et avec soi. Alors la nature, l’animal, l’humain apparaissent-ils comme autant d’artifices en perpétuelle réalisation, des figures de l’autre que nous pouvons tenter d’incarner à notre tour.